二次水系锌电池由于锌金属负极具有较低氧化还原电势(-0.76 V vs. SHE)、高比容量(820 mAh g-1)、在水中具有出色的稳定性以及低成本而备受关注。然而,锌负极侧难以避免会出现枝晶生长、析氢和腐蚀等棘手问题,同时传统的无机正极材料也面临着倍率性能差、结构崩塌等问题。因此,课题组主要围绕这两个关键问题展开了系列工作,取得如下进展:

(1)Energy Storage Materials: 通过去溶剂化效果和锌沉积取向实现超长寿命锌金属负极

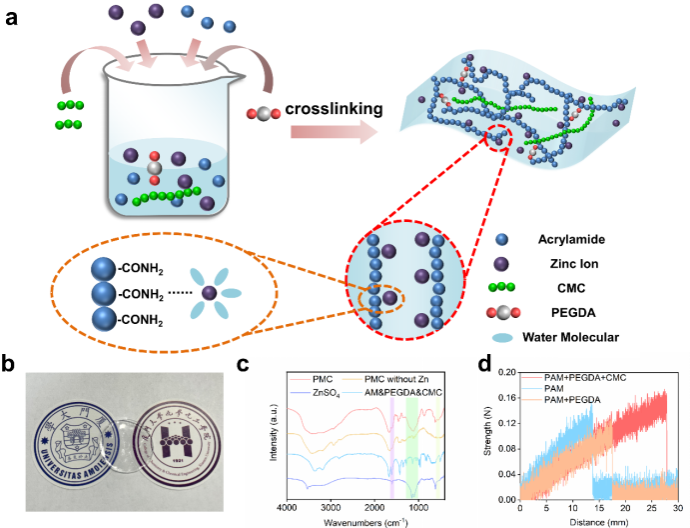

由于具有高安全性、低成本和环境友好的优势,锌离子电池受到了广泛的关注。但由于Zn2+的高去溶剂化能和界面处不均匀的Zn2+通量导致的不良副反应和枝晶问题严重阻碍了其实际应用。本工作开发了一种新型的聚丙烯酰胺-乙二醇-二羟基羧甲基甲基纤维素(PMC)水凝胶电解质,旨在通过减少去溶剂化能来克服这些障碍,并引导Zn择优取向沉积。理论计算和实验结果表明, Zn2+溶剂化结构经过调控后,PMC水凝胶电解质的去溶剂化活化能(36.42 kJ mol-1)大大低于常用的ZnSO4水溶液(62.31 kJ mol-1)。基于酰胺基和Zn2+之间的高结合能,PMC中的聚合物链还提供了Zn2+的传输通道,以引导在Zn(002)晶体表面上的均匀沉积行为,该晶体表面通过GIXRD验证分析。因此,使用PMC水凝胶电解质可实现5000小时的超长循环寿命和高库仑效率(99.5%)。此外,考虑到简单的一锅合成方法,PMC水凝胶电解质为开发实用的锌离子电池提供了新的策略。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2022.04.010

(2)ACS Applied Energy Materials:单锌离子传导水凝胶实现锌离子均匀沉积

为了克服水性锌离子电池中存在的枝晶生长、析氢反应和阴极溶解等问题,本工作通过将设计的SPAZn锌盐(3-丙-2-烯酰氧基丙烷-1-磺酸锌)进行UV光聚合,制备了一种单锌离子导体特性的水凝胶电解质(聚-3-丙-2-烯酰氧基丙烷-1-磺酸锌,PSPAZn)。具有单一Zn2+导电特性的固定阴离子链不仅通过电荷相互作用促进了Zn2+离子通量的均匀分布,而且降低了其浓度极化,引导非枝晶锌沉积行为。同时,由于聚合物侧链中含有丰富的亲水性基团,使得水活性显著降低,从而有效抑制了析氢反应和阴极活性物质的溶解。因此,使用PSPAZn作为电解质的锌阳极循环寿命可以延长到3000 h以上。此外,在无MnSO4添加剂的情况下,Zn/PSPAZn/MnO2全电池在220次循环后的容量保持率高达77.1%。这种简易的公斤级级凝胶电解质制备策略为开发实用的锌离子电池提供了机会。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsaem.2c01520

(3)ACS Applied Materials and Interfaces:基于CuS@CTMAB负极的摇椅式锌离子电池

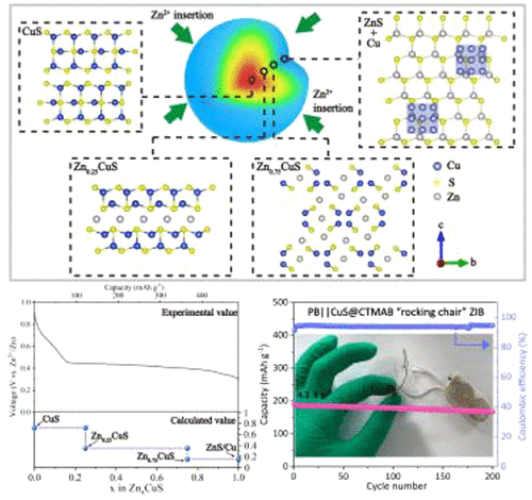

传统的锌离子电池的发展受到锌金属负极固有缺陷的严重阻碍,如锌枝晶生长和界面副反应,开发插层式负极来制备摇椅式锌离子电池是克服上述问题的一种方法。然而,由于插层反应中传递电子数量有限,其低容量阻碍了它们的实际应用。课题组与广东工业大学李成超教授合作制备了一种由十六烷基三甲基溴化铵插层CuS的CuS@CTMAB负极,成功激活了CuS@CTMAB的本征转换反应,从而实现了基于Cu2+/Cu0可逆转换的破纪录容量(0.1 A g−1时367.4 mAh g−1)。理论计算、非原位表征结果验证了在CuS@CTMAB中发生的阶梯式插层-转化反应路线;此外,相演变过程中适度的结构转变和良好的电子传导使其具有良好的循环稳定性和高倍率性能。因此,使用CuS@CTMAB和Zn2+预插层MnO2分别作为阳极和阴极的摇椅式锌离子电池,在2 A g−1下经过8000次循环后,表现出高达93.9%的容量保持率,同时,CuS@CTMAB阳极还可与高压普鲁士蓝阴极兼容,显示了其出色的实用性。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c21168

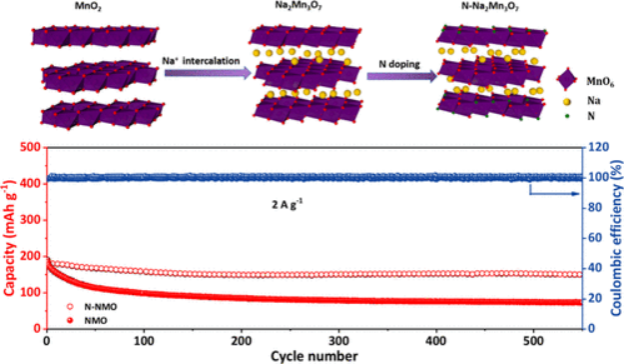

(4)ACS Applied Materials and Interfaces:N掺杂Na2Mn3O7实现高性能锰基锌离子正极

锰氧化物是一种很有前途的水系锌离子电池正极材料。然而,低电子导电性和不稳定的结构演变往往导致锰材料的倍率性能差,容量衰减快。为此,课题组与广东工业大学李成超教授合作,结合钠预插层和氮化处理策略,设计了N掺杂Na2Mn3O7 (N-NMO),得到了稳定晶体结构和反应界面。钠预插层不仅扩大了锌离子快速扩散的层间距离,而且在循环过程中作为稳定晶体结构的坚固支柱,同时,NMO颗粒表面的氮化层有利于提高电子导电性,并抑制重复循环过程中的阴极溶解问题。因此,N-NMO具有较高的可逆容量(0.2 A g-1时300 mAh g-1),良好的倍率能力(10 A g-1时100 mAh g-1),以及出色的长期循环稳定性(2 A g-1循环550次后容量保持78.9%)。由于合成方法简单,该层间结构和界面稳定性的协同调控策略,有望为水性锌离子电池的高性能锰基正极材料的开发提供新的机遇。

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsami.1c25178