近日,课题组博士生张明浩在锌金属电池电解液添加剂设计方面取得新进展,相关成果 “Dynamically interfacial pH-buffering effect enabled by N-methylimidazole molecules as spontaneous proton pumps toward highly reversible zinc metal anodes”发表在国际知名期刊“Advanced Materials”上。

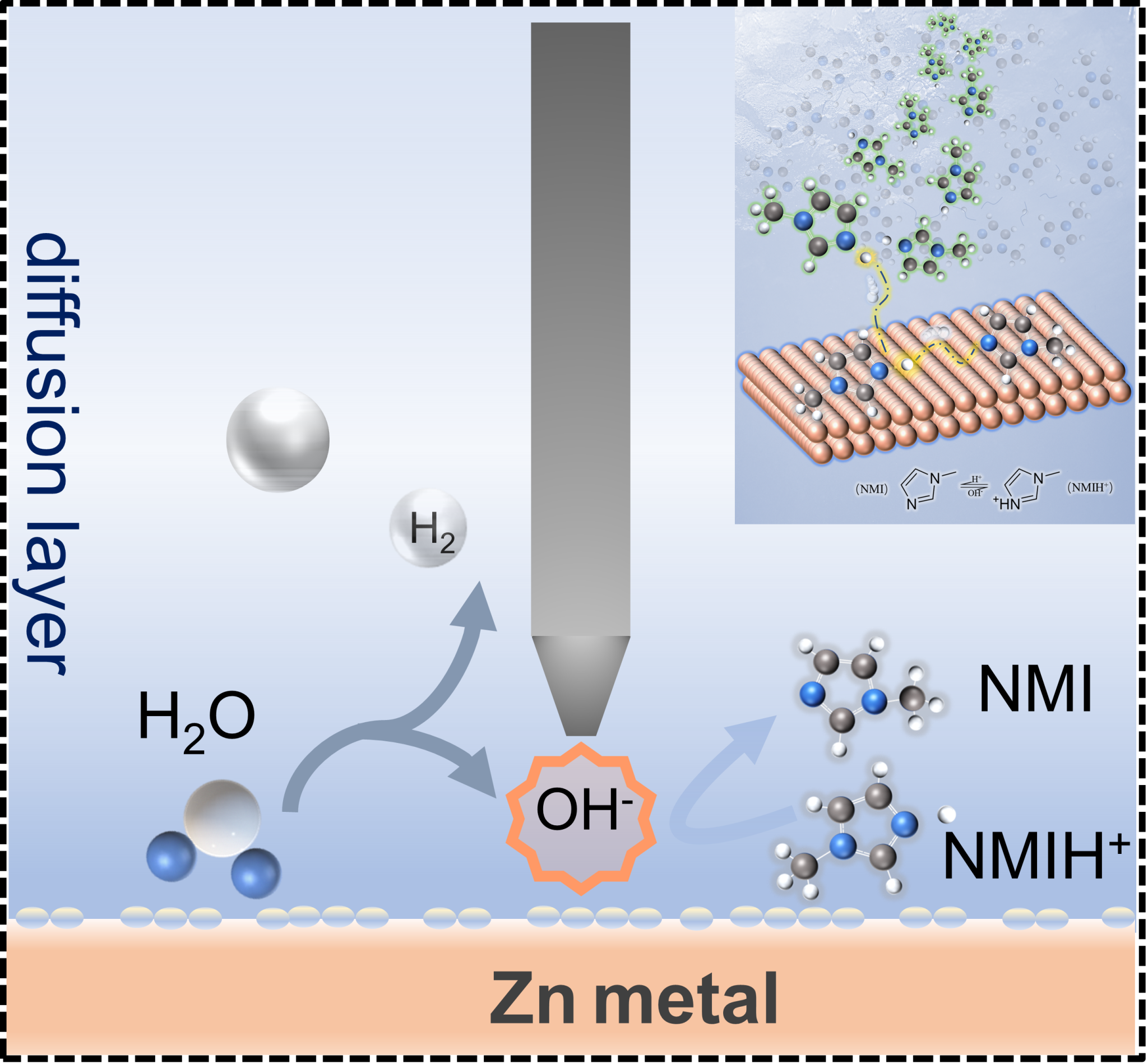

以金属锌为阳极的水性锌金属电池被认为是最有前景的新一代电池体系候选之一。然而,高性能锌金属电池的商业化仍然受到枝晶生长、析氢和锌金属表面副产物积累的阻碍。特别是伴随析氢副反应的副产物的不断积累,会导致锌阳极表面出现大量的绝缘位点,极大地加剧枝晶的生长以及电极表面钝化,增加电池极化,进而又加剧析氢反应。此外,析氢反应的发生会导致电极-电解质界面处的局部过碱性环境,引起不可逆副产物碱式硫酸锌的形成。基于此,本工作提出了由N-甲基咪唑(NMI)添加剂实现的动态界面pH缓冲策略,实时除去锌金属-电解质界面上有害的OH−,从而在根本上消除副产物的积累。

NMI和质子化的NMI(NMIH+)组装的缓冲吸附层,不仅可以实现质子缓释定向地清除副产物,还可以限制Zn2+的二维迁移,抑制枝晶生长,显著提高Zn阳极的可逆性。石英晶体微天平以及分子动力学模拟等手段证实了锌负极表面界面缓冲吸附层的存在。得益于NMI和NMIH+分子之间快速的质子传输动力学,在电解质中添加剂与水分子一起建立了一个不间断的快速质子转运网络,其中NMI分子可以作为自发的质子泵,将质子从体相连续输送到界面区域,保证界面缓冲效应持续稳定生效。通过扫描电化学显微镜联合pH超微电极原位检测了Zn沉积过程中界面区pH的变化,揭示了常规硫酸锌电解液界面区的pH不稳定性,证实了NMI的存在有效地抑制了界面pH变化。此外,缓冲添加剂还可以在锰氧化物正极材料的循环过程中可以地释放或捕获质子,显著加速了MnO2/Mn2+的溶解/沉积动力学,提高了聚苯胺插层二氧化锰正极的可逆容量,对进一步开发实用的锌金属电池具有重要指导意义。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202208630