对于现代便携式电子产品而言,可充电锂离子电池(LIBs)在超低温(-30℃及以下)电池能量密度的降低,限制了电动汽车、海底、军事和国防设备以及空间探索。为提高电池的能量密度,一是可以通过使用锂金属负极代替石墨负极,将电池能量密度提高到300 Wh kg-1以上,然而,锂金属负极的循环稳定性和库仑效率(CE),限制了锂金属电池(LMBs)的实际应用;二是可以调控电解液中锂离子的去溶剂化过程,以此降低界面阻抗。目前,采用低熔点和/或低极化溶剂,新的盐添加剂等,已经被证明在-15℃展现出显著的可逆性,但直接改善去溶剂化动力学的方法在很大程度上是未知的。

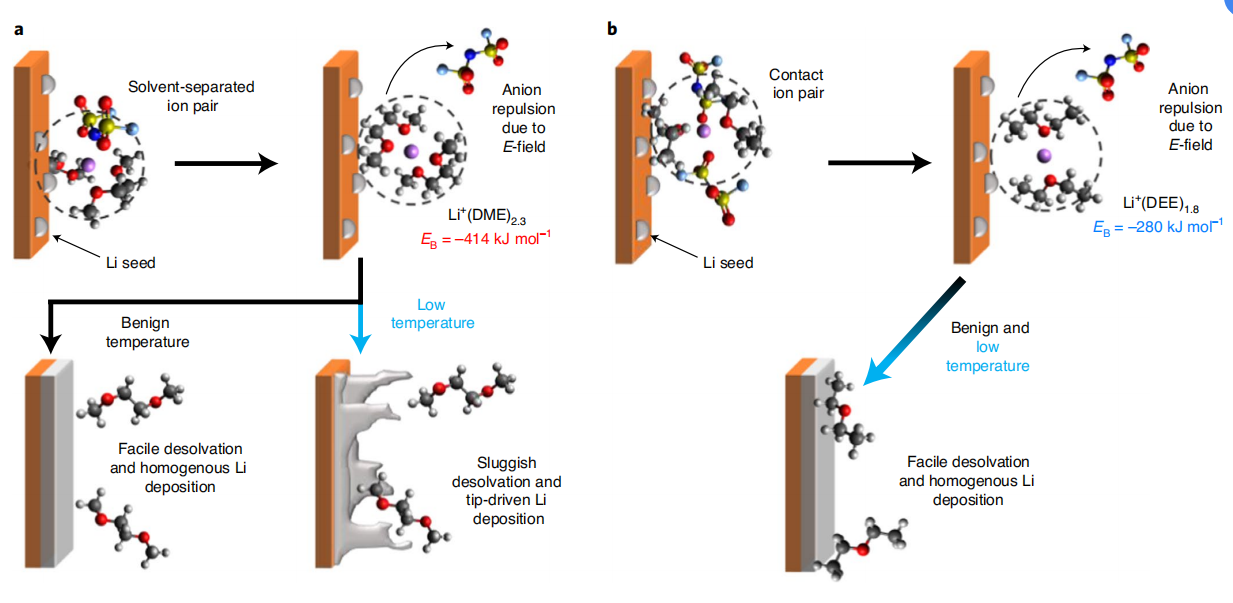

从优化电解液的溶剂化结构出发,作者设计了1mol/L LiFSI/DEE体系(对照样为1mol/L LiFSI/DME/DOL),以此增强超低温下界面离子去溶剂化能力,从而实现了锂金属的均匀沉积。同时作者发现,两种电解液的低温性能差异与SEI组成、离子电导率无关。通过理论计算与拉曼测试等表征手段证明了DEE体系中存在特殊接触离子对(CIP),以及较低的去溶剂化能。

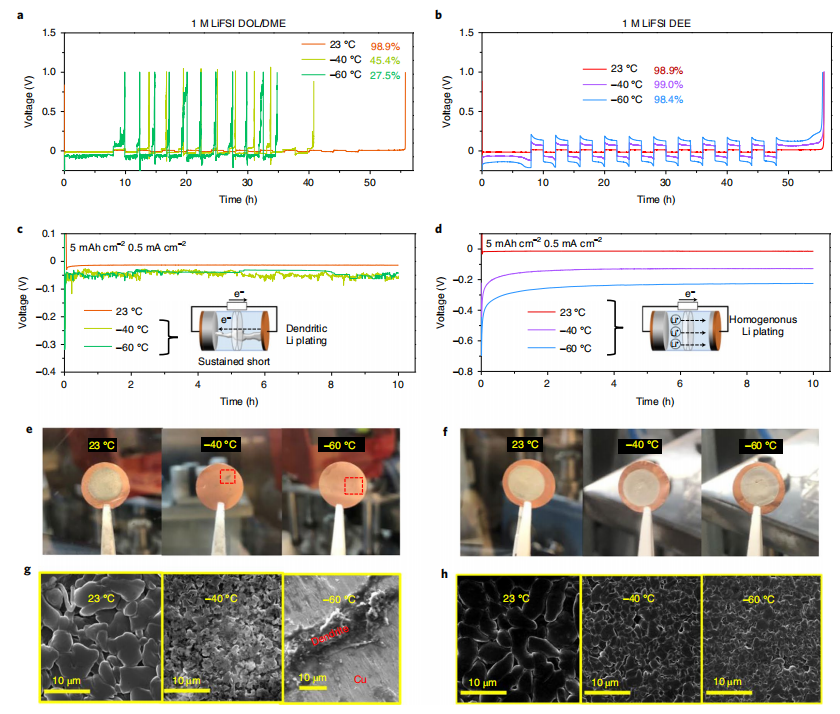

不同温度下的负极库伦效率与锂沉积形貌

本文从电解质溶剂化方向出发,为开发在超低温下稳定循环的锂金属电池提供了研究思路。同时文章证明了电解质的局部溶剂化结构决定了超低温下的电荷转移行为,这对实现高锂金属库仑效率和避免枝晶生长至关重要。

低温沉积机理示意图

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41560-021-00783-z

(邓小蝶)