硅负极因为自身的高理论比容量(>3500 mAh/g)、丰富的自然储量等优势被认为是下一代高能量密度锂离子电池最具发展潜力的负极材料之一。然而,在实际的电池循环中,硅负极本身存在着巨大的缺陷:一是硅负极在嵌锂和脱锂过程中会发生极大的体积变化(>300%),易导致硅颗粒自身的破裂和粉化以及集流体的剥离问题;二是由于锂硅合金的高反应性,固体电解质界面膜(SEI)会不断破裂和重新生成,造成电解液和活性锂的持续消耗。故而在实际应用中,纯硅负极循环稳定性差的问题一直未被克服。

针对上述问题,科研工作者们开发了许多先进的改性策略来缓解容量衰减,包括而不限于纳米结构设计、多孔硅负极设计、和其他材料复合、构建人工SEI、电解液改性、不同的预锂化策略和新型聚合物粘结剂等等。这些策略在一定程度上提高了硅负极的循环性能,但是无法兼顾硅负极的循环稳定性和容量发挥。

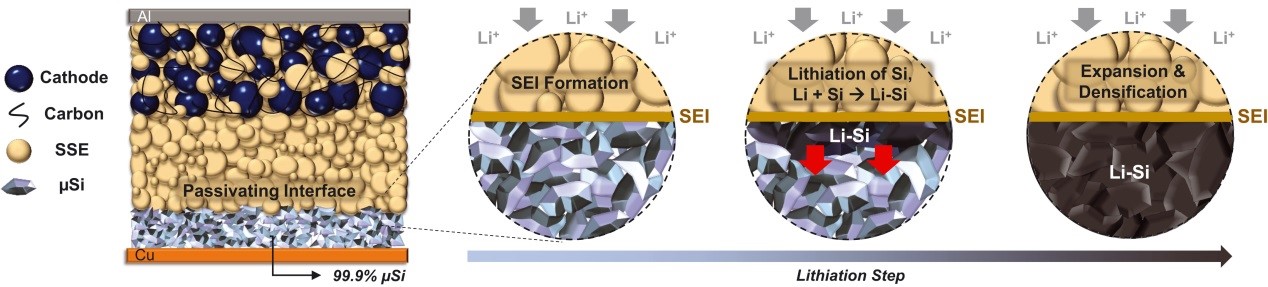

在上述的研究过程中,电解液渗透进硅负极而发生无限制的SEI生成被认为是研究的重点之一。全固态电池在解决这一问题上具有天然优势,但目前全固态电池研究的重点仍然在锂负极上。有鉴于此,加州大学圣地亚哥分校的孟颖教授(Ying Shirley Meng)和陈政教授(Zheng Chen)提出了一种全新的方案,即硫化物固态电解质和硅负极的组合使用。这种纯硅负极全固态电池可以在宽温度范围(-20 ℃到80 ℃)和高面电流密度(5 mA/cm2)下稳定运行,还可以提供最高达11 mAg/cm2(约2890 mAh/g)的面积容量。这一研究成果以“Carbon-free high-loading silicon anodes enabled by sulfide solid electrolytes”为题,发表在国际顶级期刊《Science》上。

该全固态电池可在5 mA/cm2的电流密度下以高达99.9 %的平均库伦效率稳定循环500圈,容量保持率达到80 %,这种优异的性能主要归因于硅负极和硫化物电解质之间理想的二维界面特性以及这种电池中锂硅合金独特的体积变化行为。在一定程度上,这一研究同时解决了硅负极循环稳定性和容量发挥的问题,对纯硅负极在实际电池中的应用具有一定的指导意义。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg7217

(黄伯阳)