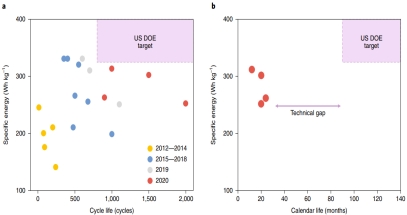

电动汽车要求电池能够持续使用10年以上,因此其长期稳定性至关重要。对于新兴的硅(Si)基电池来说,这具有很大挑战性——尽管目前Si负极在循环过程中的衰减进行了大量研究,但关于其时间依赖性的性能衰(Calendar aging)减知之甚少。为此,美国阿贡国家实验室Christopher S. Johnson团队在Nature Energy上发表了题为“Calendar aging of silicon-containing batteries”的文章专门讨论这类问题。文章讨论了一系列关于Si的化学和电化学性质,以进一步描述它们是如何加剧锂离子电池衰退的原因。进一步,提出了一些观点,以为评估和弥补这一缺点提供思路,从而充分发挥该类电池的优势。

作者将关于硅基负极日历老化衰减机理主要分为以下几类:Si与其SEI具有极强的反应活性,硅晶电极模型的SEI层在循环过程中会“呼吸”,在锂化过程中变得更薄且无机,在脱锂时变得更厚且有机;Si及其SEI经历的这种持久的电解质反应会加速容量衰减,同时还会产生固体沉积物,从而堵塞阳极中的孔隙。长期储存后,电解质消耗和孔隙阻塞都会导致功率衰减,SEI经历了不断的形态和成分变化,影响了其保护硅核的能力;Si与LIB电解质中常用的盐和有机溶剂在化学上是不稳定的,并且这种不稳定性不会在SEI形成时消退,因为“保护”层本身不是静态的。因此,在含硅负极中预计会出现Li+库存的持续损失;Si暴露在电解质中会继续促进PF6的水解失控, 此外,电解质分解的可溶性产物会在阴极表面扩散和反应,对电池健康产生损害。这些过程可能会根据储存期间的温度和SOC以及电解质/电极组成而表现出不同的性能,并且会因Si纳米结构的高表面积而加剧。

除了机理的分析,在文章中作者同样提出了几个缓解日历老化的策略与当前的挑战:一是通过分子表面涂层,即某些官能团不太容易受到电解质的化学反应,而表面层(如Li-Mg-Si化合物)的原位形成已被证明能提高Si颗粒在电池环境的反应惰性。二是通过物理屏蔽方法,使用涂层将硅与电解质物理屏蔽,用碳制造核壳和蛋黄壳结构或将Si纳米域嵌入更惰性的基质中,可以通过阻止电解质进入Si表面来防止寄生反应。三是减少参与寄生反应的反应表面积,较小的表面积需要较大的Si特征尺寸,这会加剧尺寸稳定性问题,且这与如今许多旨在使用纳米级结构来提高循环过程中的容量保持率的研究相矛盾。四是添加可以防止HF产生的水清除剂,理论上可以通过去除所涉及的LiPF6 或SiO2 反应物来防止水解循环。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41560-021-00883-w

(何争)