目前研究现状,LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)正极与锂(Li)金属负极构成的锂金属电池,在液态电解质中会生长枝晶,导致电池在循环过程中容易短路。具有高机械强度的固态电解质能够有效地抑制锂枝晶的生长。然而,在电池组装或长时间循环中,固态陶瓷颗粒中会产生微米或亚微米大小的裂纹,而且一旦形成裂纹,锂枝晶渗透不可避免,从而阻碍了锂金属负极的长寿命循环。

基于此, 美国哈佛大学李鑫教授设计了一种具有界面稳定性的分级结构固态电池,以实现超高电流密度下稳定循环,且无锂枝晶渗透现象发生。本文的多层结构设计将较不稳定的电解质(如:Li10Ge1P2S12(LGPS))夹在更稳定的固态电解质(如:Li5.5PS4.5Cl1.5(LPSCl))中间,锂通过在较不稳定的电解质层时会发生良好的局部分解,以此防止任何锂枝晶的生长。同时,本文提出了一种类似于膨胀螺丝效应的机制,即任何裂纹都由动态产生且受到良好约束的的分解产生,且该约束由分解引起的“锚定”效应所产生。

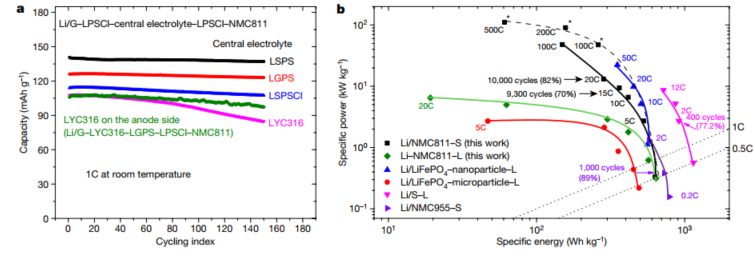

实验结果表明:由锂金属负极与LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2正极构成的锂金属电池具有非常稳定的循环性能,在25℃,20 C的倍率下电池稳定循环循环10000圈之后,容量保持率高达82%,更加重要的是,本文的设计还可以在微米级正极材料中实现110.6 kW kg-1的比功率和高达631.1Wh kg-1的比能量。相关研究成果“A dynamic stability design strategy for lithium metal solid state batteries”为题发表在Nature上。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41586-021-03486-3

(武东政)