随着人们对于电池比能量的要求日益提升,锂金属电池的发展备受瞩目。在锂金属电池体系中,受限于锂金属极强的还原性,醚类电解液因其耐还原而多被使用,然而醚类体系往往难以在高电压下稳定运行(4.0 V vs Li+/Li)。局部高浓电解液 (LHCEs)继承了接触离子对(CIPs)和离子聚集体(AGGs)的溶剂化结构的特点,同时也避免了高盐浓度引起的润湿性差和高粘度等问题。在这种情况下,锂的氧化问题开始主导电池的寿命。紧凑的正极电解质间相(CEI)被认为可以有效地减缓电解液与正极发生的副反应,这决定了LHCEs的正极性能。然而,直接影响SEI和CEI化学性质的稀释剂和Li+,溶剂以及阴离子之间的关系仍然过于复杂,无法进行全面的考察。因此,确定不同电解质组分之间的相互作用,对精确调整溶剂化结构、优化电解质的电化学性能至关重要。

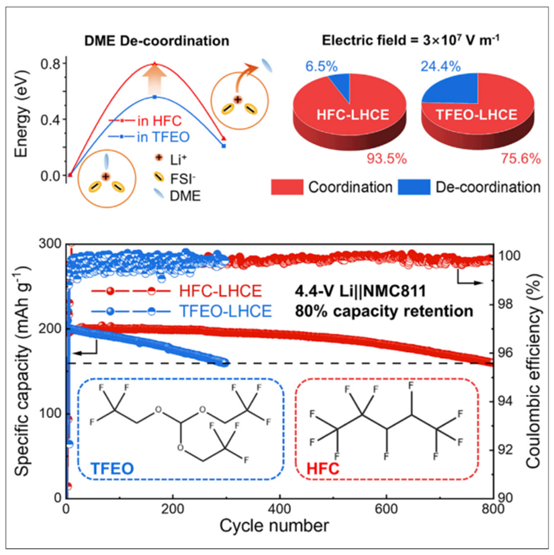

近日,浙江大学范修林教授等揭示了局部高浓电解液体系中锂离子溶剂化结构与正极氧化稳定性的内在关系,通过稀释剂的结构调控强电场下的溶剂行为,以此实现了锂金属电池在高电压下的稳定运行。在Chem上发表题为“Deciphering and Modulating Energetics of Solvation Structure Enable Aggressive High-Voltage Chemistry of Li Metal Battery”的研究论文。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2022.10.027

(华海明)