相比于锂,镁在地壳和海洋中的储量丰富,价格相对低廉,且二者及其化合物的化学性质相似,因此有研究者提出金属镁作为负极的二次电池。然而镁金属由于负极-电解质界面钝化而无法进行可逆的溶解/沉积,距离实现商业化应用还有很长的路。针对负极-电解质界面存在问题,探究其界面钝化机制对于实现低成本的镁金属电池至关重要。

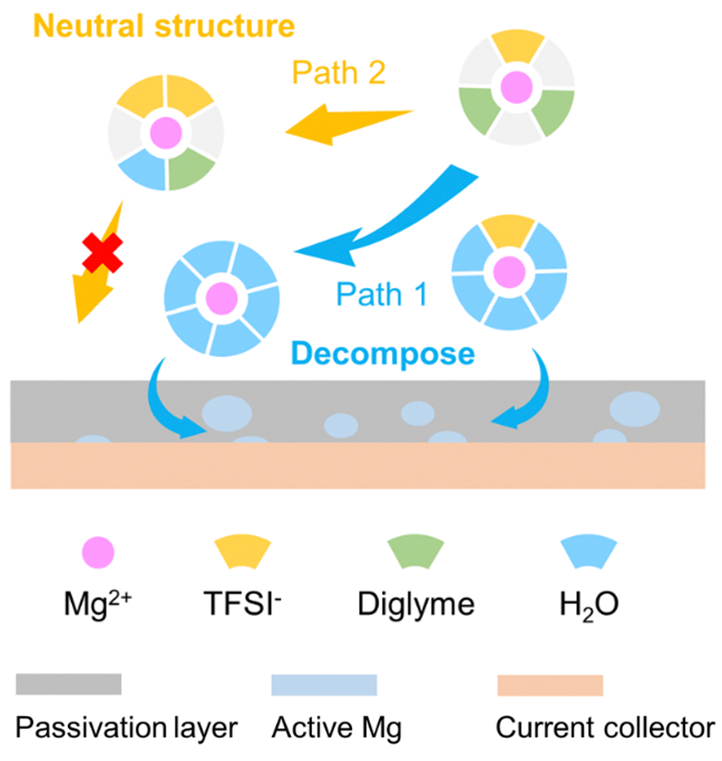

本文使用核磁共振和低温电子显微镜技术,结合分子动力学模拟和密度泛函理论计算,研究了痕量H2O对Mg2+-TFSI-离子对在镁金属电极上分解的促进作用。在痕量水引入电解质后,电解质中的离子对从[Mg2+(G2)2]2+和[Mg2+(G2)2(TFSI-)]+转变为[Mg2+(G2)(TFSI-)2(H2O)]0,[Mg2+(H2O)n(TFSI-)]+(n=1,4,6)和[Mg2+(H2O)6]2+。这些H2O作为竞争配体不仅诱导了阴离子的分解,还降低了阳离子迁移数。由阴离子和H2O分子副反应产生的MgO和Mg(OH)2纳米晶体严重钝化了呈海藻状枝晶的电沉积层。基于H2O配体引发钝化反应的结论,得出在电解质中引入除水剂或更强的竞争配体以阻碍界面钝化的策略。该工作在Mg(TFSI)2/G2中引入二丁基镁和异丁基胺,使Mg-Cu电池具有<0.15 V的低过电位与接近90%的库仑效率。

原文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/EE/D2EE03270H

(庄奕超)