凭借固有的安全性、高理论容量(820 mAh g-1或5,855 mAh cm-3)、环境友好性和高自然丰度等优势,水系锌电池(AZB)被认为是可以用于下一代电网规模储能技术的新兴电池系统。然而,该技术的商业化受到负极侧严重枝晶生长的阻碍。尽管在抑制枝晶和调节锌晶体生长方面取得了成就,但二次水系锌电池在市场上仍然很少见,这是由于大部分的工作都基于低DOD下进行测试的。现有的策略主要集中在电极改性和电解质优化上,而离子浓度在液固电沉积中的重要作用长期被忽视。

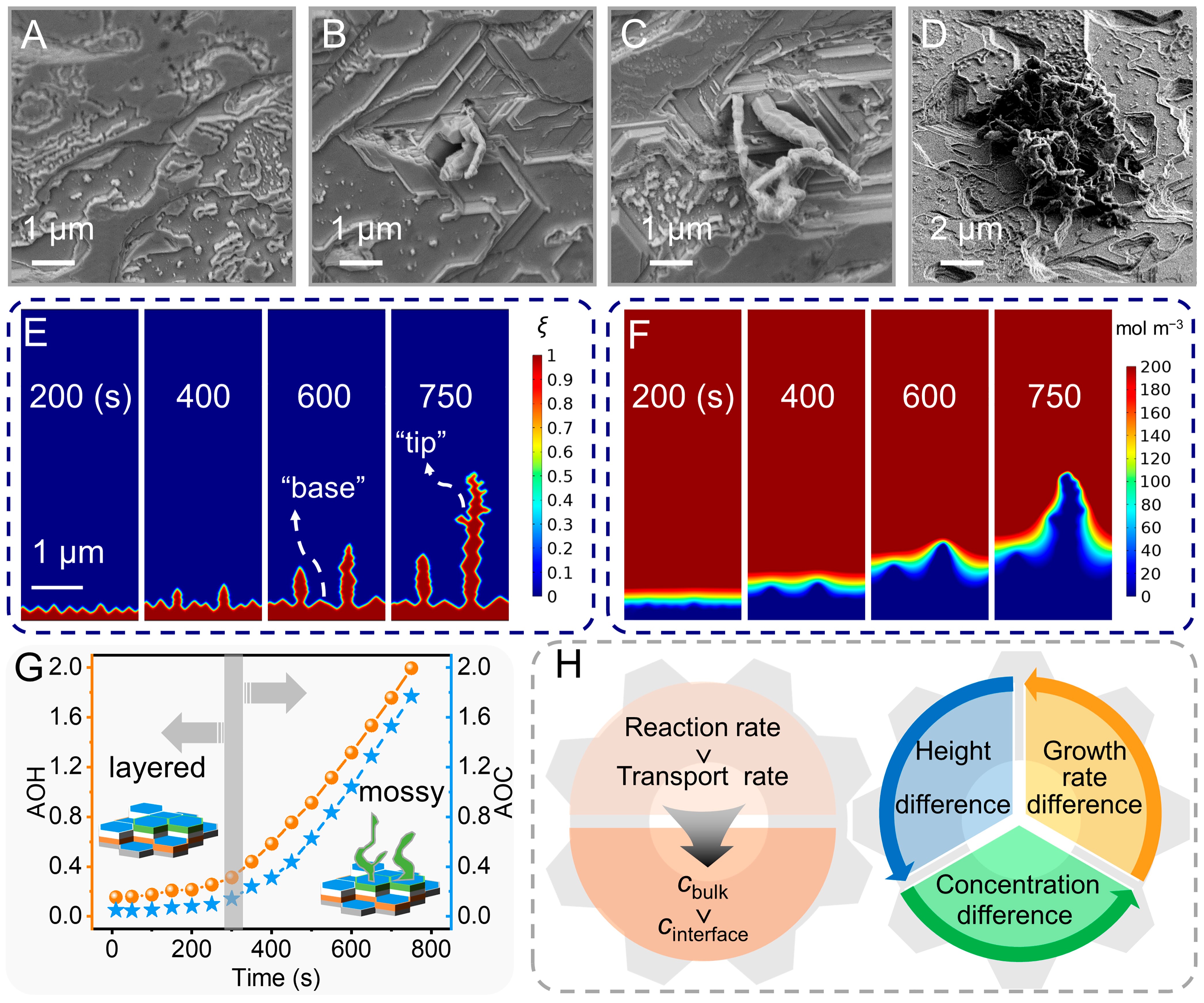

基于此,中国科学技术大学谭鹏研究员团队通过结合电化学测试、相关表征和多尺度模拟,深入研究了锌电沉积中浓度调控的机理。证实初始Zn电沉积是热力学控制的外延生长,而随着离子的快速消耗,浓度过电位超越了热力学的影响,转而控制动力学。通过形态学表征和相场建模,深入揭示了浓度变化导致的晶状从二维片状到一维晶须的演化规律。此外,放电深度(DOD)导致电极-电解质界面处的浓度差异很大,在较低的DOD下具有温和的浓度分布,倾向于生成(002)优先暴露的2D片状晶体,而在较高的DOD下浓度分布变化很大,从而产生任意取向的3D块。作为概念验证,将弛豫引入两个系统中以均匀化浓度分布,重新验证了浓度在调节电沉积中的重要作用,并深入研究了影响弛豫时间的两个重要因素,即电流密度和电极距离,表明弛豫时间与两者呈正相关,并且对电极距离更敏感。这项工作有助于重新认识经历相变的水性电池,并揭示了调节锌电沉积的难题的浓度缺失部分。

原文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2307847120

(张明浩)