由于锂资源和镍、钴等原料价格的逐年上涨,锂离子电池的制造成本节节攀升。在两轮车和储能市场中,锂离子电池因其价格因素缺乏竞争力,而钠离子电池因其低廉的成本受到人们的广泛关注。钠离子电池被认为是锂离子电池的有希望的补充,可用于大规模储能应用。

本课题组致力于开发高性能的钠离子电池正负极等关键材料,包括层状氧化物正极、聚阴离子化合物正极、碳负极材料,并努力推进其产业化应用。具体研究了层状化合物正极材料的可控合成、电化学性能、储存性能等;聚阴离子型正极材料的合成以及包覆;硬碳原材料的选择和改性开发等方向。

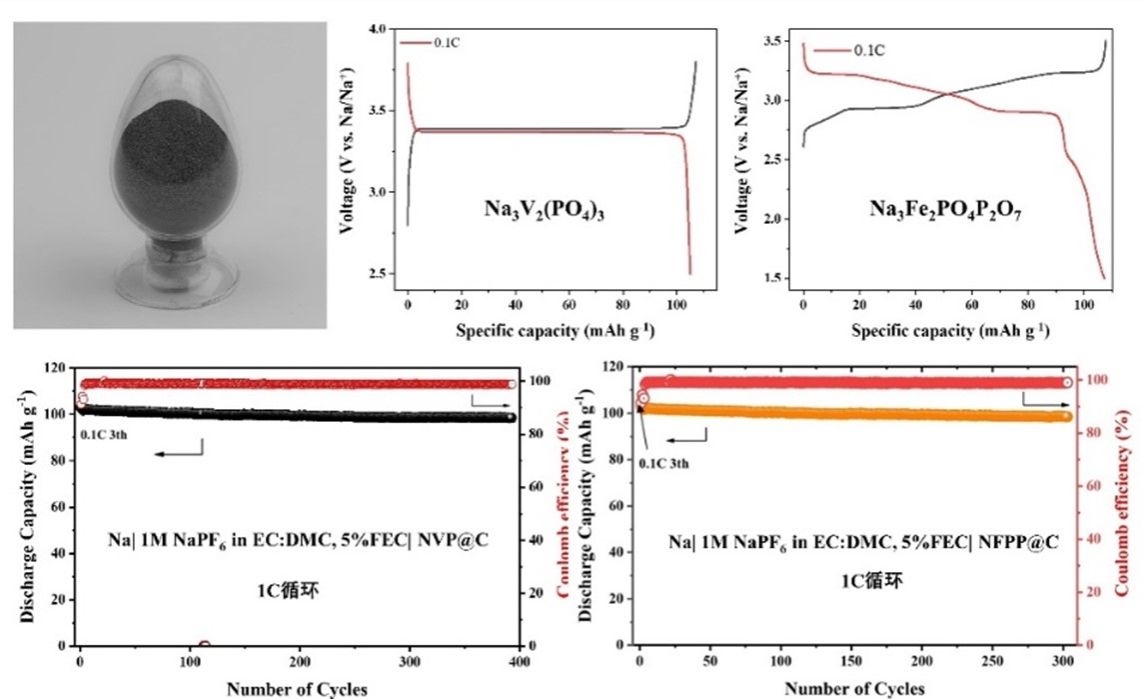

(1)聚阴离子正极材料的合成、改性与工业放大

近日,课题组在钠电正极材料Na3V2(PO4)3和Na3Fe2PO4P2O7等的技术开发中取得重要进展,成功实现材料的500克量级以上稳定生产制备,目前正在进行中试生产。结合十年前发明的储钠(锂)硫化物负极材料技术,发明了高能量密度的新型钠离子电池,有望推进钠离子全电池的产业化与商业化应用。

(2)层状氧化物正极材料的合成与机制研究

以共沉淀技术为基础,合成出不同组分的层状化合物正极材料前驱体, 采用表面包覆、体相掺杂等手段调控正极材料的组成与性能,提升正极材料的循环性能与高电压性能。结合原位分析等技术,探究正极材料的空气稳定性、电极与电解液间的界面反应、正极材料的结构相变机理等。

(3)硬碳相关机理研究以及原材料的选择和改性开发

近日,课题组在探究钠电硬碳负极材料的储钠机理上取得重要进展,通过研究建立了硬碳负极材料微观结构和储钠机理之间的联系。平台容量在组装全电池中起到关键的作用,因此提高平台容量是提高未来钠离子全电池容量的关键因素。研究表明,具有较大的层间距、更小更薄的准石墨微畴的硬碳,避免长程有序的石墨微畴存在,更有利于钠离子的嵌入脱出,这是保证硬碳材料大的可逆容量的关键。同时,增加闭孔体积将进一步提高硬碳负极的平台容量。进一步的通过原位XRD和原位Raman等综合测试验证了“吸附-插层-填充”机制是对多种储钠行为的合理解释。课题组正利用廉价的树脂等原料开发出先进的硬碳材料,通过对树脂原料氧化交联改性来调整硬碳的微观结构,最后获得性能优异的硬碳材料。此外,课题组将结合组内合成的正极材料进行全电池软包电池的组装,实现高能量密度的新型钠离子电池开发。